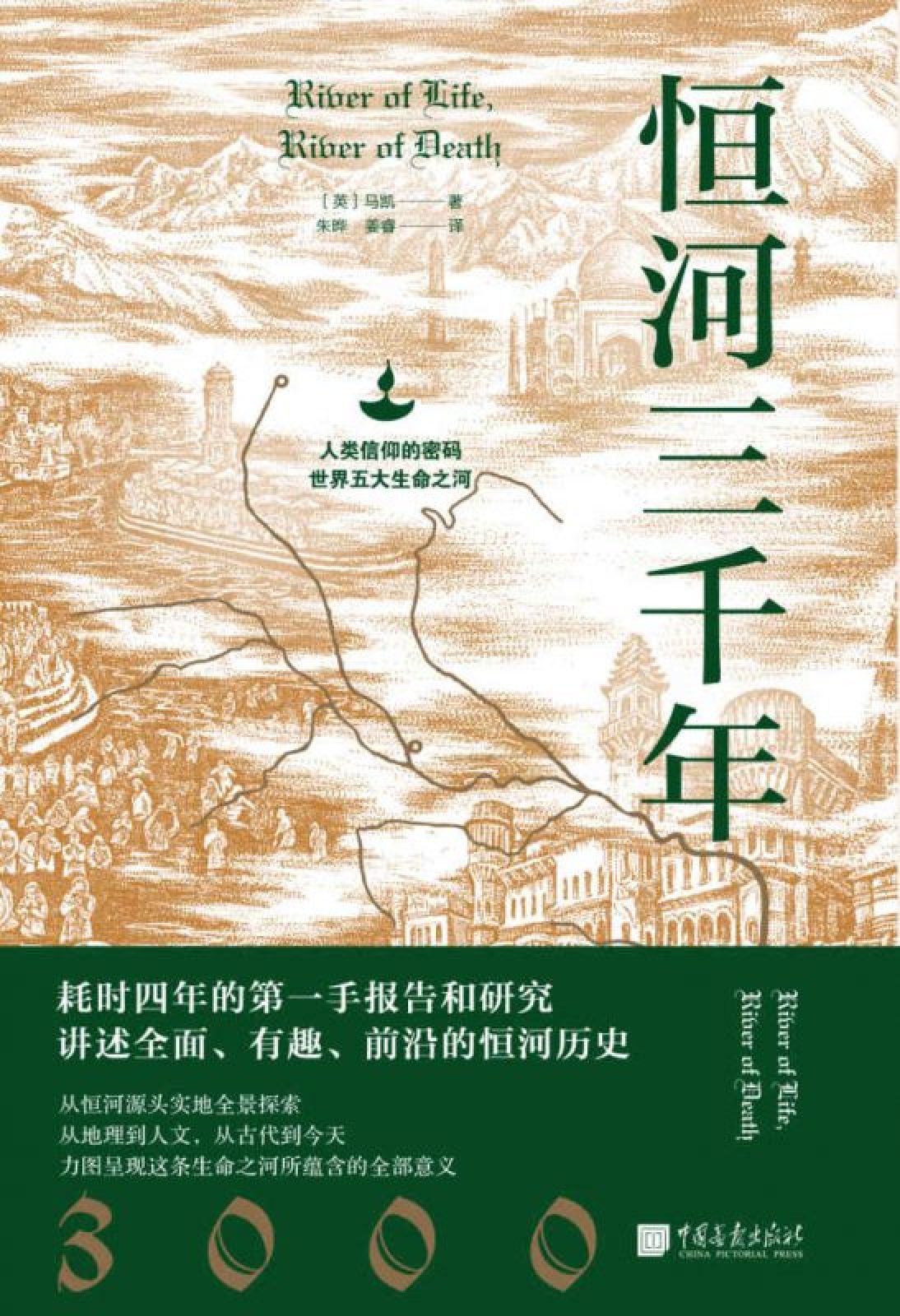

恒河是古印度文明的发源地之一,被称为“印度文明的摇篮”“印度的母亲河”。恒河,堪称印度的灵魂。

本书是英国记者马凯的ZUI新著作,全方位讲述恒河与现代印度的关系,包括恒河对该国的历史、宗教、文学、政治以及环境的影响等。

我们将追随作者的脚步,倾听他的追问,共同直面一个残酷而又荒谬的印度悖论:印度教教徒是如此敬畏崇拜恒河,却为何又如此不加节制地污染甚至侵害他们至爱的民族之河呢?

编辑推荐

1. 恒河是印度的生命之河,也是一系列文明的摇篮,在世界舞台上具有无与伦比的意义。《恒河三千年》是作者耗时四年的第1手报告和研究的呈现,讲述一个立体、有趣、变幻中的恒河史。从恒河源头实地全景探索,追溯历史,思考现实,展望未来。

2. 作者马凯以职业记者的理性视角,探索了与恒河有关的历史、宗教、文化以及环境问题,不使用陈词滥调也不妄加评判,为读者呈现了一个游走在灾难边缘却仍满怀希望的民族,令人耳目一新。

3. 《恒河三千年》堪称一部内容丰富、有趣的研究恒河的纸上纪录片,从恒河源头出发,聚焦浮世众生,从地理到人文,从古代到今天,使读者得以窥见这条生命之河所蕴含的全部意义,富有人文主义情怀的笔触也使这个国家更容易被世界所理解。

2. 作者马凯以职业记者的理性视角,探索了与恒河有关的历史、宗教、文化以及环境问题,不使用陈词滥调也不妄加评判,为读者呈现了一个游走在灾难边缘却仍满怀希望的民族,令人耳目一新。

3. 《恒河三千年》堪称一部内容丰富、有趣的研究恒河的纸上纪录片,从恒河源头出发,聚焦浮世众生,从地理到人文,从古代到今天,使读者得以窥见这条生命之河所蕴含的全部意义,富有人文主义情怀的笔触也使这个国家更容易被世界所理解。

目录

封面

版权信息

彩插

前言

第一章 序章

第二章 牛嘴

第三章 圣水

第四章 如何建设超级大城市,同时拯救恒河

第五章 瓦拉纳西:印度的一日古都

第六章 瓦拉纳西:失信的诺言

第七章 毒河

第八章 超级细菌之河

第九章 河豚、鳄鱼与老虎

第十章 人口压力

第十一章 水与井

第十二章 水坝与旱情

第十三章 宝莱坞的明星

第十四章 河上的异国风情

第十五章 风暴与沙洲

第十六章 一去不返的贸易要道

第十七章 不可能的任务

第十八章 美丽的森林

参考文献

致谢

版权信息

彩插

前言

第一章 序章

第二章 牛嘴

第三章 圣水

第四章 如何建设超级大城市,同时拯救恒河

第五章 瓦拉纳西:印度的一日古都

第六章 瓦拉纳西:失信的诺言

第七章 毒河

第八章 超级细菌之河

第九章 河豚、鳄鱼与老虎

第十章 人口压力

第十一章 水与井

第十二章 水坝与旱情

第十三章 宝莱坞的明星

第十四章 河上的异国风情

第十五章 风暴与沙洲

第十六章 一去不返的贸易要道

第十七章 不可能的任务

第十八章 美丽的森林

参考文献

致谢

前言

本书的写作完全出于偶然。2012年的雨季,我们全家搬到德里才两天,我在车门里发现了一本地图册,里面有个令人既费解又着迷的符号:在印度北部中心的亚穆纳河旁边,画着一个红色的圆圈,圆圈里有个小小的帆船图案—这是游艇码头或者游船俱乐部的全球通用标志。我热爱船只,可我很难相信在这条河里能驾船航行。这条河不仅远离海洋,而且众所周知受到了严重的污染—虽然流经现代化的德里,但是这里的人几乎都不在意。

可以说,我的想法是正确的。我碰到的人都没有听说过德里有游船。不过,一张印在《印度斯坦时报》上的老照片展现了20世纪70年代亚穆纳河上周末游船的盛况,这又勾起了我的兴趣。几个月后,我终于找到了地图上标志的那个地点,通往那里的道路位于德里南部奥卡哈工业园区中,但是道路的名字仍然是“游船俱乐部路”。我在那儿惊讶地发现了一幢保存完好的建筑和花园,就叫作“国防服务公司游船俱乐部”。在草坪的另一头,临河的架子上整齐地摆放着许多小划艇。这样的景象真是令人唏嘘不已。这些小船显然已经被弃置了。管理员证实了我的想法。

可以说,我的想法是正确的。我碰到的人都没有听说过德里有游船。不过,一张印在《印度斯坦时报》上的老照片展现了20世纪70年代亚穆纳河上周末游船的盛况,这又勾起了我的兴趣。几个月后,我终于找到了地图上标志的那个地点,通往那里的道路位于德里南部奥卡哈工业园区中,但是道路的名字仍然是“游船俱乐部路”。我在那儿惊讶地发现了一幢保存完好的建筑和花园,就叫作“国防服务公司游船俱乐部”。在草坪的另一头,临河的架子上整齐地摆放着许多小划艇。这样的景象真是令人唏嘘不已。这些小船显然已经被弃置了。管理员证实了我的想法。

精彩书摘

第十章 人口压力

为什么人口增长不是红利

这确实是一片丰饶而独特的土地。在沿河流短短300多千米的距离,我途经了6个城镇,每一个镇子的人口都比切斯特多,其中两个(巴特那和米尔扎布尔)比伯明翰的人口还多;至于贝拿勒斯的人口,除了伦敦和巴黎外,任何一个欧洲城市都无法与之相比。此外,城市旁边还有数不胜数的村庄。

——雷金纳德·希伯,加尔各答主教,描写1824年至1825年他在恒河沿岸的所见

人,人,人,人。

——保罗·埃利希,《人口爆炸》的作者,关于德里出租车“地狱般的体验”

印度比哈尔邦的首席部长尼蒂斯·库玛尔有一个大麻烦:人实在太多了。这个邦的首府是位于恒河边的巴特那—在2000多年前,这里曾是孔雀王朝统治下辉煌华丽的华氏城,也可能是当时世界的第一大都市—可现在这里因犯罪与贫穷问题而臭名昭著。其他地方的印度人都不愿到这里来,连本地人也不敢在夜晚外出,唯恐遭到绑架或者抢劫。库玛尔素来循规蹈矩,一丝不苟,当他在2005年第一次赢得选举管理比哈尔邦时,就着手治理腐败,重建秩序。但是贫困是一项难以攻克的严峻挑战。沿海地区可以通过海路与国外的贸易伙伴互通有无,因此制造业逐步兴旺发展,可比哈尔邦因为地处内陆而错失良机。还不止于此,尽管整个恒河平原拥有著名的农耕沃土和自然宝藏,但比哈尔邦面临的最大问题就是人口过剩。

从2001年到2011年的10年间,比哈尔邦的人口增加了四分之一还多,已接近1.04亿。其中增加的2100万人口大约等于澳大利亚的总人口,而如今比哈尔邦的居民人数是西班牙全国人口数的两倍多。截至2016年,该邦的人口更达到了1.17亿。根据官方统计数据,当地妇女平均一生会养育3.7个孩子,因此比哈尔邦也是印度生育率最高的一个邦。在过去10年,该地人口数量以每年2.2%的速度增长,而印度全国人口的增速是1.6%。

库玛尔想到了一个办法:让女孩们接受教育,因为接受过教育的女性往往生育的孩子较少,而且生育的时间也较晚。“目前的大问题是人口不断增长。”库玛尔先生在2013年接受采访时对我说,“所以我们必须稳定人口数量……为了稳定人口数量,我们就必须让女性接受教育。”库玛尔提到,当女孩完成了两年的中学教育后,生育率通常就会降低到2%。“于是我们就有了这样的结论:如果我们不能给所有的女孩提供教育机会,就无法控制人口。”他继续说,“现在我们需要建立8000所中学。眼下已经有了3000多所……所以目前计划每年再开设至少1000所中学。”库玛尔是一位工程师出身的政治家,不少人把他视为未来印度总理的候选人。他上任后首先打击犯罪,推动教育,令比哈尔邦在印度29个邦中脱颖而出,成为经济发展最快的一个邦。在这样一个传统守旧、父权至上的印度北部地区,他给当地女孩分发免费校服和自行车,激励这些家庭将女儿送进学校学习。比哈尔邦还把一半的教职与当地政府公职留给了女性。

就算库玛尔能够成功,但比哈尔邦的人口数量也尚需多年才可能稳定下来。随着人口的急剧膨胀,当地居民的基本生活服务也屡屡受到威胁。印度最大的邦并非比哈尔邦,而是与它西边毗邻的北方邦,人口比巴西总人口还多出2.2亿。假如将北方邦作为一个独立国家的话,也可以成为这个星球上第五大的国家。事实上,在印度南方的喀拉拉邦与泰米尔纳德邦等地,随着城市化的推进与教育程度的提高,生育率与人口增长率都已经显著下降,当地居民人数也已经基本稳定。世界上确实也还有些地区在人口管理方面不如比哈尔邦,也不如印度。在国境线另一侧的巴基斯坦的人口绝大多数为穆斯林,而印度的大多数人口为印度教教徒。如今,巴基斯坦平均每一位妇女生育3.8个孩子,该国人口从印巴分治时的3300万激增至今天的2亿,预计到2050年,将超过3亿。印度国名来自印度河,印度河的入海口的港口城市卡拉奇曾被誉为“东方威尼斯”,可现在变得拥挤不堪,公寓里常常挤满了十几二十个人。而因为车内空间不足,乘客通常得坐在公交车车顶上,而且整座城市淡水供应不足。

因为恒河平原居民人口的增长,印度即将超越中国,预计在2025年前后,将成为世界上人口最多的国家。2010年,印度人口约为12亿,在2050年,将超过17亿。很可能到了21世纪下半叶才能稳定下来。简言之,再过几十年,印度就要在目前的基础上增加相当于整个欧洲的人口数量,而且还得为他们提供饮食、住房与教育,当然还有供水。目前和未来,这个国家的自然资源(及其政府)都面临着极大的压力。

按照国际标准,数千年以来,恒河流域都是人口稠密地区。瓦拉纳西的梵文学者与占星家卡迈什瓦尔·阿帕德海耶曾经对我讲述一则有关人口的趣闻。说是古代有一位名叫卡皮尔·穆尼的圣人曾用愤怒的眼神将萨加尔王的6万个儿子烧成灰烬(当巴吉拉蒂王劝说众神释放出神圣河水净化祖先遗骨的时候,也正是这位萨加尔国王出手相助,才让恒河从天堂降临人间)。阿帕德海耶说,卡皮尔·穆尼曾宣称,地球上能够容纳的人数等于从1连乘至13,如此所得的数字是6227020800,也就是大约62亿。今天,世界人口比这个数字还多了10亿,而且仍在迅速增长。无论是全球人口,还是印度人口,大部分的增长都是在20世纪初产生的,而当时印度疆域中的人口不过只有2.38亿,也就是现在全国总人数的六分之一。

为什么人口增长不是红利

这确实是一片丰饶而独特的土地。在沿河流短短300多千米的距离,我途经了6个城镇,每一个镇子的人口都比切斯特多,其中两个(巴特那和米尔扎布尔)比伯明翰的人口还多;至于贝拿勒斯的人口,除了伦敦和巴黎外,任何一个欧洲城市都无法与之相比。此外,城市旁边还有数不胜数的村庄。

——雷金纳德·希伯,加尔各答主教,描写1824年至1825年他在恒河沿岸的所见

人,人,人,人。

——保罗·埃利希,《人口爆炸》的作者,关于德里出租车“地狱般的体验”

印度比哈尔邦的首席部长尼蒂斯·库玛尔有一个大麻烦:人实在太多了。这个邦的首府是位于恒河边的巴特那—在2000多年前,这里曾是孔雀王朝统治下辉煌华丽的华氏城,也可能是当时世界的第一大都市—可现在这里因犯罪与贫穷问题而臭名昭著。其他地方的印度人都不愿到这里来,连本地人也不敢在夜晚外出,唯恐遭到绑架或者抢劫。库玛尔素来循规蹈矩,一丝不苟,当他在2005年第一次赢得选举管理比哈尔邦时,就着手治理腐败,重建秩序。但是贫困是一项难以攻克的严峻挑战。沿海地区可以通过海路与国外的贸易伙伴互通有无,因此制造业逐步兴旺发展,可比哈尔邦因为地处内陆而错失良机。还不止于此,尽管整个恒河平原拥有著名的农耕沃土和自然宝藏,但比哈尔邦面临的最大问题就是人口过剩。

从2001年到2011年的10年间,比哈尔邦的人口增加了四分之一还多,已接近1.04亿。其中增加的2100万人口大约等于澳大利亚的总人口,而如今比哈尔邦的居民人数是西班牙全国人口数的两倍多。截至2016年,该邦的人口更达到了1.17亿。根据官方统计数据,当地妇女平均一生会养育3.7个孩子,因此比哈尔邦也是印度生育率最高的一个邦。在过去10年,该地人口数量以每年2.2%的速度增长,而印度全国人口的增速是1.6%。

库玛尔想到了一个办法:让女孩们接受教育,因为接受过教育的女性往往生育的孩子较少,而且生育的时间也较晚。“目前的大问题是人口不断增长。”库玛尔先生在2013年接受采访时对我说,“所以我们必须稳定人口数量……为了稳定人口数量,我们就必须让女性接受教育。”库玛尔提到,当女孩完成了两年的中学教育后,生育率通常就会降低到2%。“于是我们就有了这样的结论:如果我们不能给所有的女孩提供教育机会,就无法控制人口。”他继续说,“现在我们需要建立8000所中学。眼下已经有了3000多所……所以目前计划每年再开设至少1000所中学。”库玛尔是一位工程师出身的政治家,不少人把他视为未来印度总理的候选人。他上任后首先打击犯罪,推动教育,令比哈尔邦在印度29个邦中脱颖而出,成为经济发展最快的一个邦。在这样一个传统守旧、父权至上的印度北部地区,他给当地女孩分发免费校服和自行车,激励这些家庭将女儿送进学校学习。比哈尔邦还把一半的教职与当地政府公职留给了女性。

就算库玛尔能够成功,但比哈尔邦的人口数量也尚需多年才可能稳定下来。随着人口的急剧膨胀,当地居民的基本生活服务也屡屡受到威胁。印度最大的邦并非比哈尔邦,而是与它西边毗邻的北方邦,人口比巴西总人口还多出2.2亿。假如将北方邦作为一个独立国家的话,也可以成为这个星球上第五大的国家。事实上,在印度南方的喀拉拉邦与泰米尔纳德邦等地,随着城市化的推进与教育程度的提高,生育率与人口增长率都已经显著下降,当地居民人数也已经基本稳定。世界上确实也还有些地区在人口管理方面不如比哈尔邦,也不如印度。在国境线另一侧的巴基斯坦的人口绝大多数为穆斯林,而印度的大多数人口为印度教教徒。如今,巴基斯坦平均每一位妇女生育3.8个孩子,该国人口从印巴分治时的3300万激增至今天的2亿,预计到2050年,将超过3亿。印度国名来自印度河,印度河的入海口的港口城市卡拉奇曾被誉为“东方威尼斯”,可现在变得拥挤不堪,公寓里常常挤满了十几二十个人。而因为车内空间不足,乘客通常得坐在公交车车顶上,而且整座城市淡水供应不足。

因为恒河平原居民人口的增长,印度即将超越中国,预计在2025年前后,将成为世界上人口最多的国家。2010年,印度人口约为12亿,在2050年,将超过17亿。很可能到了21世纪下半叶才能稳定下来。简言之,再过几十年,印度就要在目前的基础上增加相当于整个欧洲的人口数量,而且还得为他们提供饮食、住房与教育,当然还有供水。目前和未来,这个国家的自然资源(及其政府)都面临着极大的压力。

按照国际标准,数千年以来,恒河流域都是人口稠密地区。瓦拉纳西的梵文学者与占星家卡迈什瓦尔·阿帕德海耶曾经对我讲述一则有关人口的趣闻。说是古代有一位名叫卡皮尔·穆尼的圣人曾用愤怒的眼神将萨加尔王的6万个儿子烧成灰烬(当巴吉拉蒂王劝说众神释放出神圣河水净化祖先遗骨的时候,也正是这位萨加尔国王出手相助,才让恒河从天堂降临人间)。阿帕德海耶说,卡皮尔·穆尼曾宣称,地球上能够容纳的人数等于从1连乘至13,如此所得的数字是6227020800,也就是大约62亿。今天,世界人口比这个数字还多了10亿,而且仍在迅速增长。无论是全球人口,还是印度人口,大部分的增长都是在20世纪初产生的,而当时印度疆域中的人口不过只有2.38亿,也就是现在全国总人数的六分之一。

资源下载

.jpg?imageMogr2/thumbnail/!1096x1600r|imageMogr2/gravity/Center/crop/1096x1600)

评论0